-

製品カテゴリ

- I/O

- 規格品

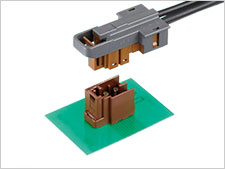

- 基板対ケーブル

-

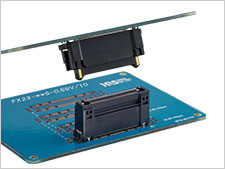

基板対基板/基板対FPC

便利な検索ツール 一覧

便利な検索ツール 一覧

種類別セレクトマップ

種類別セレクトマップ

-

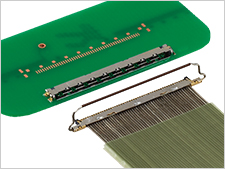

FPC/FFC

便利な検索ツール 一覧

便利な検索ツール 一覧

種類別セレクトマップ

種類別セレクトマップ

- 高周波同軸コネクタ

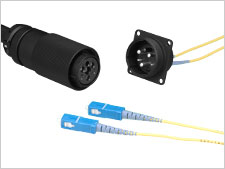

- 光コネクタ

- モジュラージャック/プラグ

- 中継コネクタ

- カードコネクタ/ICソケット

- カードエッジコネクタ

- 自動車用コネクタ

- 電源用コネクタ

- 高速伝送対応コネクタ

- 防水コネクタ

-

用途・アプリケーション

- コンシューマ

-

スマートフォン&ウェアラブル

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

スマート家電

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

PC&タブレット

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

その他コンシューマ

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

- 自動車

-

自動運転車

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

車載用パワートレイン

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

車載用インフォテインメント

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

コネクテッドカー

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

車載ライティング

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

- 産機

-

スマートグリッド

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

ファクトリーオートメーション

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

ロボット

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

医療機器

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

テレコム/ネットワーク

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

データセンター

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

鉄道・建機

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

その他産業用機器

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

-

OA機器

最近見たアプリケーション

最近見たアプリケーション

おすすめのアプリケーション

おすすめのアプリケーション

コネクタとは?、コネクターって何?という疑問から、コネクタを使った製品実装の重要なポイントといったちょっと専門的な所まで、コネクター専業メーカーの老舗ヒロセ電機がコネクタの基礎基本をご説明する連載記事「押さえておきたいコネクタの基本解説!」。

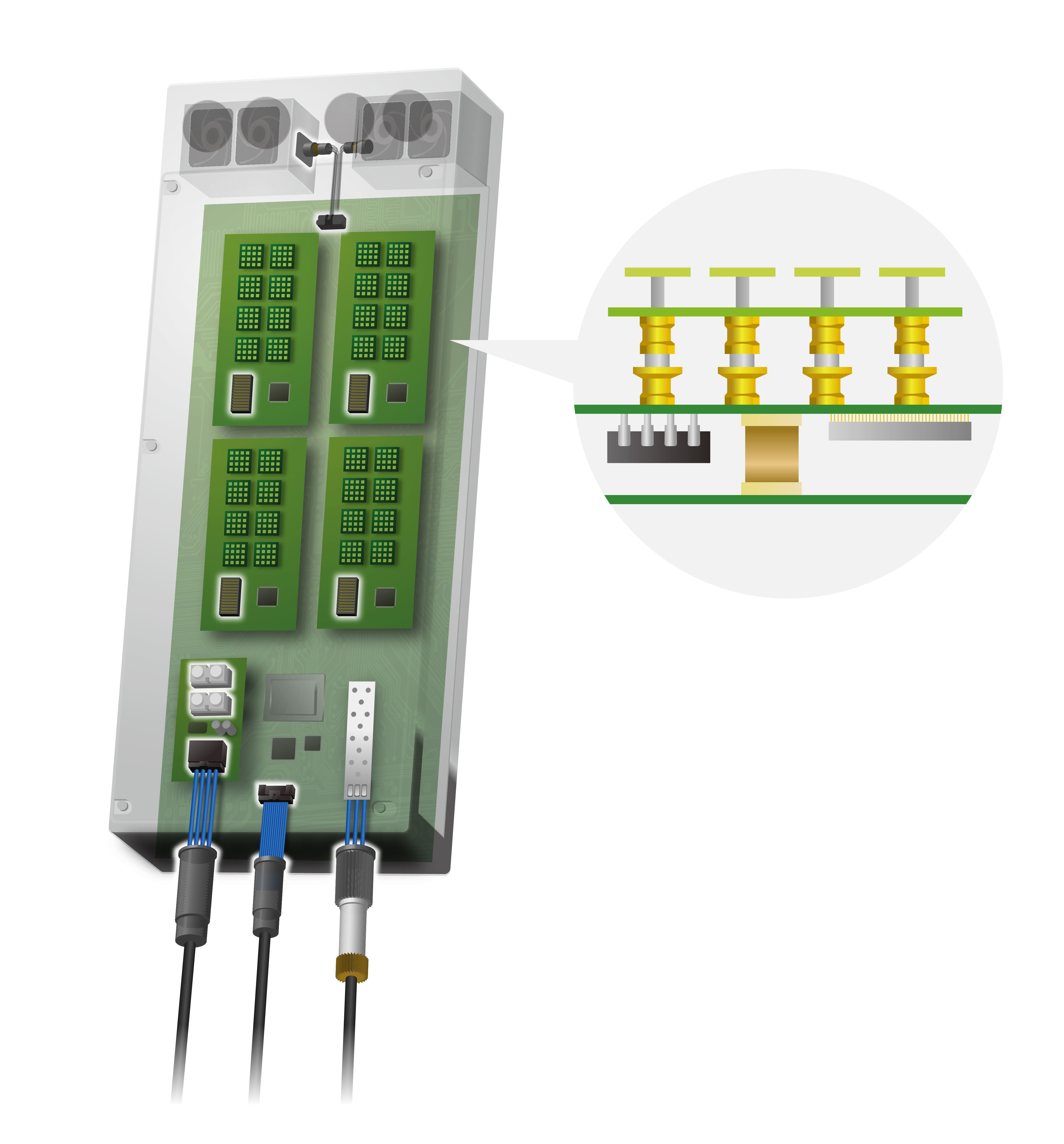

第3回は電気を正しく伝送するための3つの接続キーポイントのうち、2つ目の基板とコネクタの接続部について解説します。題して 「コネクタの接続キーポイント:基板実装。基板実装の方法は、主にディップはんだ付けとSMTはんだ付けがありますが、それぞれの違いや特徴を見ていきましょう。

ディップはんだ付け(フローはんだ)

ディップはんだ付け(フローはんだ)とは、端子を基板に開けた穴(スルーホール)に挿入し、裏面から溶けたはんだに浸して実装する方法のことです。日常生活ではソースに野菜を「ディップ」すると言いますがここから派生した言葉だと言われています。

このディップはんだ付けは片面基板/両面基板、多層基板に対応するので、その汎用性の高さから広く使われている方法です。

基板に空けた穴に端子を入れて、裏面からはんだで取り付ける

ディップはんだ付けの特徴には以下のようなことがあります。

・基板とコネクタの接続面積が広く取れるので固着強度が高くなる

・大きさの違う様々な部品を一度に取り付けられる

・はんだ量が調整しにくいので、距離の近い端子同士がはんだで繋がり短絡が起こりやすい(はんだブリッジ)

・スルーホールのため基板の両面を占有してしまう

SMTはんだ付け(リフローはんだ、表面実装)

SMTはんだ付け(リフローはんだ、表面実装)とは、基板のパターンにクリーム状のはんだを塗布して、リフロー装置で加熱してはんだを溶かして実装する方法のことです。

コネクタは加熱前もリフロー装置での加熱している間も、加熱後に冷却して固まるまで端子平坦度(Coplanarity)を保持しなれければなりません。はんだが固まるまでの間、端子平坦度を保持できないと、はんだは未着の状態になってしまいます。

基板との接続面積がディップはんだ付けに比較すると狭く、小さな部品の微細実装に向いています。この点からスマートフォンなどのモバイル機器ではこの実装方法を使うことがほとんどです。

SMTはんだ付けの特徴には以下のようなことがあります。

・基板表面だけの固定で裏面が有効に使える

・はんだブリッジが起きにくいので狭ピッチ部品向き。モバイル機器では定番の実装方法

・表面だけの固着になるので、固定力はディップはんだ付けより弱い

この他に基板実装にはプレスフィットといった方法がありますが、ここでは主な方法をご紹介させていただきました。次回はコネクタのかん合や接触抵抗の安定など接触部についてご説明します。